意匠法で保護される「意匠」とは、特許や商標とどのように異なるのでしょうか。また、意匠登録をするためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、①意匠とは何か?ということや、②意匠を登録するための流れや期間について、わかりやすく解説します。

1.意匠とは何か?

意匠は英語のdesign(デザイン)を意味しますが、日常で使用する「デザイン」という言葉は、非常に広い意味を有しています。このうち、意匠法で保護される意匠については、意匠法で定義されています。では、どのようなものが意匠法上の意匠に該当するのか、以下で見ていきましょう。

1-1.意匠登録できるものはどんなものか

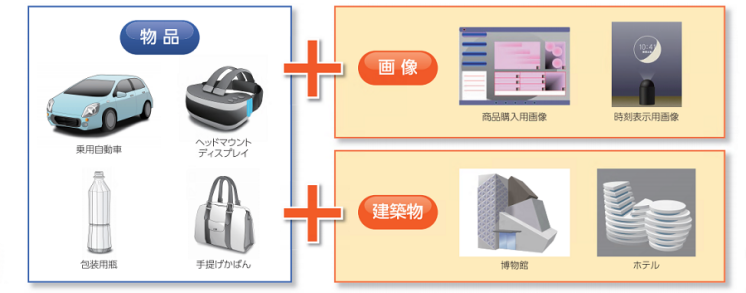

日本国特許庁が登録の対象としている意匠とは、物品、建築物、画像について、それらの形状や模様・色彩によって美感を起こさせるものであって、かつ工業上利用できるものを指します。簡単にいえば、物品、建築物、画像の外観(見た目)が保護対象です。

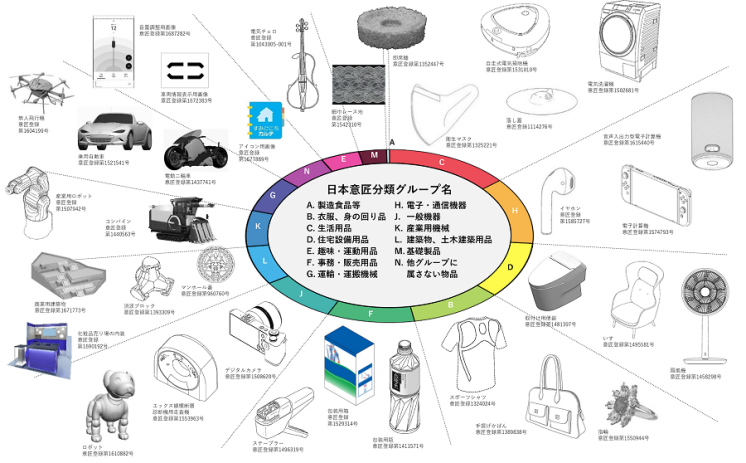

例えば、以下のようなものが対象です。

少し見づらいかもしれませんが、上の図では、洗濯機、車、バッグ、ゲーム機、ロボット等、様々なものが記載されています。この図を見てもわかるように、日常で目にする物品(具体的なモノ)は、そのほとんどが意匠登録の対象になり得ます。

実は、長い間、意匠は物品の形状、模様、色彩、またはそれらの結合に限られていましたが、下の図のように、令和2年の意匠表改正では、物品のほか、画像や建築物、内装の意匠についても保護の対象となりました。

なお、上述した意匠の定義の「美感を起こさせる」というのは主観的なものですので、明確な基準はありません。一方、「工業上利用できるもの」とは、工業技術によって量産可能なものを指しており、例えば、職人が一点のみ制作した純粋美術品などを除外するという意図があります。

1-2.特許や商標との違いは?

では、特許や商標と意匠との違いは何でしょうか?以下において、特許・商標・意匠がどのようなものを保護対象としているのか、簡単な例を挙げて説明します。

(1)特許との違い

特許は、「発明」を保護対象としています。言い換えれば、物や方法の技術的側面に対して付与されるものです。一方、意匠は技術的側面については考慮されません。したがって、技術的に優れていても、意匠の審査において有利になることはありません。逆に、技術的に優れていなくても、外観に何らかの特徴があれば、意匠登録が認められる可能性があります。

以下の「○」は保護対象になるものを指し、「×」は保護対象にならないものを示しています。

<例>摩擦によってインクが消えるボールペン

・「摩擦によってインクが消える」という技術→特許○/意匠×

・ボールペンの外観→特許○※1/意匠○

※1機能的に優れている場合や特殊な材質を使用している場合などが対象

(2)商標との違い

商標は、事業者が自己(自社)の商品やサービスを他人(他社)のものと区別するために使用する名称やマーク等を保護対象としています。言い換えれば、その文字列や図形を見ただけで、「これはあの会社の商品だ」と認識できるようなもの指します。一般的には、<名称やマーク=商標>と考えるとわかりやすいですが、商標はそれ以外にも、立体商標、音商標、色彩のみからなる商標等も含まれます。また、以下のように、中には商標と意匠の両方で保護されるものもあります。

<例>

・名称や文字列単体→商標○/意匠×

・店頭に飾ってあるマスコットキャラクターの人形→商標○/意匠○

・音楽フレーズ→商標○/意匠×

・物品の装飾→商標○※2/意匠○

・色彩(単体)→商標○/意匠×

・店舗の内装→商標×/意匠○

・建築物→商標×/意匠○

※2連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識されるものなど、一部を除く

なお、商標は、商標を使用する商品(例:第30類 菓子)やサービス(例:第35類 広告業)などを指定して登録する必要がありますが、意匠にはそのような必要はありません。

2.意匠登録するための流れや期間

以下では、意匠を登録するために必要な手順についてご説明します。

2-1.調査

出願したい意匠が決まったら、先行意匠調査を行い、意匠登録が可能かどうかを確認します。調査を行わずに出願した場合、何らかの不登録事由により、出願費用が無駄になってしまうことがあります。

意匠の調査は、特許庁のデータベースである「J-Plat Pat」などを検索することにより自力で行うこともできますが、意匠の審査では新規性や進歩性も判断されるため、専門的な知識や経験を必要とします。したがって、意匠の調査は弁理士に依頼することをお勧めします。

弊所では、弊所で出願いただける方の調査は無料で実施しております。

2-2.出願

調査の結果、登録の可能性がある場合は、出願を行います。意匠の出願手続きは、願書及び図面等を特許庁に提出することによって行います。

願書の記載項目には、主に以下のようなものがあります。

- 出願人及び創作者

- 物品の名称

- 物品の説明

- 意匠の説明

上記のほか、関連意匠や新規性喪失の例外の適用を受ける場合等、特殊なケースについてはその旨を願書に記載します。

意匠自体に不登録事由がない場合でも、願書の記載や図面等の不備によって登録を受けられないこともあります。特に、意匠の図面は特許庁が作成した手引きに従って注意深く準備する必要があります。したがって、出願については、弁理士に依頼することをお勧めします。

2-3.審査

出願後、出願書類について形式的な要件を満たしているかどうかの方式審査が行われます。要件を満たしていない場合、補正指令を受けることや、出願が却下されることがあります。

方式審査をクリアしたら、登録要件を満たしているかどうかの実体審査が行われます。登録要件を満たしている場合には登録査定となります。一方、登録できない理由がある場合には、拒絶理由通知が送付されます。

拒絶理由通知を受け取った場合、指定された期間内に特許庁への応答を行う必要があります。拒絶理由の内容は様々であり、意見書や補正書を提出することによって対応します。

無事に拒絶理由を解消することができたら、登録査定となります。

2-4.登録までの期間

登録査定となったら、所定の期間内に所定の料金を納めることによって意匠が登録されます。所定の料金を納めた後、意匠登録番号が記載された登録証が送付されてきます。これで、意匠の登録は完了です。

意匠の審査着手までの期間については、出願対象の物品等の分野にも拠りますが、特許庁が公開する審査スケジュールによると、2025年9月現在、比較的審査が早い分野で3か月、長くかかる分野では8か月程度のようです(https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/status/ishoto.html)。

したがって、実体審査で拒絶理由通知を受けずに登録される場合、分野によっては半年未満で登録される可能性もありますが、拒絶理由通知を受けて応答した場合、それらの期間がプラスされるため、1年~かかることもあります。

3.終わりに

意匠や意匠登録までの流れについてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。

後半のパートでは意匠登録までの流れをかなり簡単に記載していますが、調査、出願、審査、登録手続のいずれの段階においても、自力で行おうとすると、時間がかかることや、難しいことがあると思います。また、無事に登録された後も、登録された権利が自己の業務を十分にカバーできるものであるか等の疑義が生じる可能性もあります。

したがって、大切な商標の保護を安全に行うためには、できるだけ専門家である弁理士に相談することをお勧めいたします。

弊所では、意匠のプロフェッショナルが様々なご要望にお応えします。お気軽にご相談ください。

相談はこちら

弁理士 由利 尚美